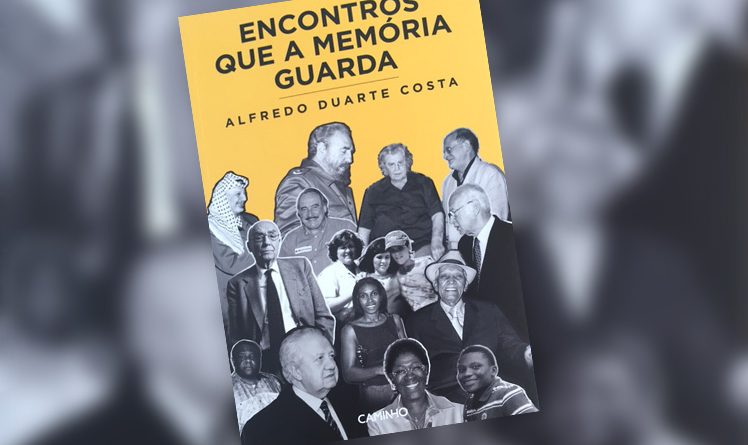

“ENCONTROS QUE A MEMÓRIA GUARDA” , de ALFREDO DUARTE COSTA

Esta obra, feita de retratos, dá-nos um retrato do seu autor. Para uns, esse retrato é uma confirmação. Para outros, uma revelação. Aqui, o livro e o autor coincidem numa imagem feita daquelas características que, vistas como qualidades e até valores, o escritor Italo Calvino, quando o século XX caminhava para o fim, apresentou como “Seis Propostas para o Próximo Milénio”. São elas: a leveza, a rapidez, a exactidão, a visibilidade, a multiplicidade e a consistência. Estas características, às vezes, parecem desmentir-se umas às outras. Mas é na conciliação do que nelas se opõe que vamos descobrindo um caminho para avançarmos num tempo tão contraditório e num mundo tão paradoxal.

É essa oscilação entre a velocidade e a lentidão que dá sustentação à leveza, tornando-a exactidão da memória e consistência do sentimento. Neste livro, essa exactidão e essa consistência tornam-se multiplicidade e visibilidade. Multiplicidade feita da variação de pessoas e situações evocadas. Visibilidade, ao dar a ver aos outros aquilo que a memória guarda para si.

Sendo o Alfredo Duarte Costa um embaixador que gosta de pintar e que pinta retratos, lembrei-me de uma obra-prima da história da pintura ocidental. Trata-se de um dos quadros da National Gallery de Londres. Tem como título “Os Embaixadores” e o seu autor, Hans Holbein, o Jovem, pintou-o em 1533, num tempo perigoso (as ondas da reforma de Lutero continuavam a afogar muita gente, o cisma da Igreja Anglicana foi no ano seguinte e a execução de Thomas Moore, em 1535).

Nele, representam-se dois embaixadores: Jean de Dinteville, embaixador da França em Inglaterra, junto de Henrique VIII, e um amigo deste, Georges de Selve, tradutor de Plutarco, que desempenhou também as mais altas missões diplomáticas em Veneza, Roma (junto do Papa), Inglaterra, Áustria e Alemanha, e que visitou Dinteville em Londres, na Páscoa daquele ano. É esse encontro que a pintura regista.

Há um aspecto neste quadro que costuma ser realçado. Os dois retratados, ao contrário do que seria previsível, tratando-se de grandes dignitários, não estão, nem são, o centro do quadro. O centro do quadro são os instrumentos e os símbolos do conhecimento de uma época. Estão aí figuradas as artes e as ciências do tempo.

Vemos um globo celeste e um globo terrestre, um compasso e um esquadro, um alaúde e flautas, um relógio e quadrantes solares. E vemos livros. São esses objectos e instrumentos que estão no centro do quadro e as duas personagens são como as suas testemunhas mudas ou os seus apresentadores silenciosos, fazendo-lhes uma escolta de honra.

Neste livro de Alfredo Duarte Costa, é também como se assim fosse. O autor está no livro, mas não está no centro do livro. Ele dá o centro às pessoas que retrata, às descobertas que fez, aos acontecimentos que evoca, às histórias que narra, às viagens que lembra, aos diálogos que regista, às cidades que cita, às experiências que viveu. Esses, sim, são o centro do livro. “Estes e não eu próprio são os protagonistas das páginas deste livro”, diz o autor. Ele é o seu apresentador. Está aí como uma figura de convite, a que recebe, dá as boas-vindas, encaminha, mostra, revela, dá a ver e a ouvir.

Como diz Luís Filipe Castro Mendes, no Prefácio: “ Não é um livro de memórias de um diplomata, interessante para os historiadores pelos pormenores que revela dos acontecimentos ou pelos segredos presenciados. É uma experiência que vimos partilhar e que nos oferece um olhar novo e despojado sobre tudo aquilo que o autor viveu e consente em nos contar.”

Não é um livro de memórias, mas é um livro da memória e do que ela guarda. Se a vida é nómada, a memória é sedentária. Foi Proust quem disse: “Encontramos de tudo na nossa memória; ela é uma espécie de farmácia, de laboratório de química, onde pomos a mão ao acaso, apanhando quer uma droga calmante, quer um veneno perigoso.” O Alfredo teve a sorte de apanhar na sua memória mais as drogas calmantes do que os venenos perigosos, ainda que uma pitadinha deles seja como o sal na comida.

Mas há ainda uma outra correspondência entre o quadro e o livro, esta mais sombria. Sobre o chão do quadro, vemos uma forma enigmática. Durante muito tempo, sugeriu-se que era um osso de choco. Depois, viu-se que se trata de uma anamorfose, uma forma distorcida. Se a olharmos de um certo ângulo, vemos que é uma caveira, simbolizando a morte e, por contraste, a vida que nela termina. Este quadro é, por isso, também uma “Vanitas”, simbolizando a brevidade da vida e dando-nos o conselho de que a vivamos bem.

Este livro também se ergue de um chão de onde a morte não está ausente. Muitas das figuras evocadas são aqui resgatadas, pela memória, à morte e a esse outro tipo de morte que é o esquecimento. Foi André Malraux quem disse: “A arte é a presença nas nossas vidas daquilo que devia pertencer à morte”.

Num certo sentido, este livro é também uma “Vanitas”, pois mostra-nos a rapidez da vida e do que nela acontece. Mostra-nos que “uma verdade é, muitas vezes, apenas um erro à espera de vez” ( Vergílio Ferreira). Mostra-nos o tempo e a sua usura. Há passagens do livro que são como paisagens atravessadas pelo vento baixo e morno da melancolia. Por isso, o autor escreve: “A nossa sociedade procura viver abstraindo da ideia da morte, quando ela está permanentemente presente nas nossas vidas”.

Pelas páginas desta obra, passam a vida do Alfredo, a sua carreira diplomática, os colegas, os amigos, os conhecidos, os admirados. Reconhecem-se as suas ideias políticas e a firmeza delas, os combates, as opiniões e a sua clareza, as ilusões e as desilusões. E também os seus gostos, interesses, prazeres, hobbys, sonhos, devaneios.

Neste livro, vêm até nós 15 figuras, além de outras que as acompanham ou seguem. Fazendo uma estatística neutra, temos aqui cinco políticos e mais três filhas de políticos que falam dos pais, dois escritores, dois músicos, dois desportistas e uma criança vítima do mundo em que nasceu. Todas elas nos contam um segredo, mesmo quando esse segredo é conhecido. Porque, aqui, a voz conta tanto como o que a voz conta.

A figura tutelar do livro é Mário Soares. Não só pelo que era e representou, mas também porque foi por ele que o autor conheceu algumas das outras figuras de que fala. Como no quadro de Holbein, que contém o duplo retrato evocando a amizade entre os dois embaixadores, aqui Soares é o outro que está em simetria com o Alfredo no quadro deste livro.

Aluno e professor, conheceram-se no Colégio Moderno e nunca mais se perderam de vista. Tornaram-se amigos e Soares foi sempre para o Alfredo Duarte Costa uma referência pessoal, política, profissional, afectiva, intelectual.

O retrato que faz de Mário Soares não esconde nem disfarça a proximidade e o fascínio por ele, mas não é um testemunho de cego fanatismo político ou exaltada idolatria pessoal. Soares era humano, demasiado humano para tal!

É, isso sim!, um texto de serena e firme admiração, que capta alguns traços dominantes da personalidade visível de Mário Soares, perscrutando, quase intuitivamente, aquela simplicidade que em Soares era a máscara da complexidade e aquela autenticidade que, nele, era uma forma de se construir.

O retrato de Soares tem a vivacidade dos acasos e dos improvisos, mas por vezes olha a altura das grandes premeditações políticas e até das grandes premonições históricas. O Mário Soares deste retrato é, ao mesmo tempo, aquele que reconhecemos e aquele que desconhecemos.

Outro retrato muito forte é o de Fidel Castro. Tal como aconteceu quando privou com ele em Havana, o autor aproxima-se, no texto, desta figura histórica com a energia emotiva e a consciência exacta de que está perante isso mesmo: uma figura histórica. E não esqueceu, nem podia esquecer, que essa figura é um íman de muitas hagiografias e um magneto de muitos anátemas.

Num daqueles voos retóricos que adorava, Fidel exclamou um dia com uma certeza performativa: “A História me absolverá”. Duarte Costa quer que isso aconteça, mas sabe que, para isso acontecer, a História tem de olhar mais para umas coisas do que para outras.

No retrato que dele faz, o Comandante que, no Palácio da Revolução, em Havana, conversava com o Alfredo, fazendo ouvir a sua voz incessante no silêncio lento da noite que avançava, seduziu o seu retratista. Ter um dos heróis lendários da sua juventude ali, em frente, tornava-o quase uma imagem devocional.

Fidel Castro, estudou, em novo, com esses mestres do barroco que foram os jesuítas e não esqueceu que as imagens devocionais se fizeram para atrair e deleitar, seduzir e ensinar, comover e inspirar. Soube sempre ter presente esse útil ensinamento, usando-o eficazmente a seu favor.

Não quero dar razão àquela passagem do livro em que o Alfredo diz que os seus amigos socialistas eram os que mais divergiam e altercavam sobre Cuba e o seu regime. Mas noto que, no juízo tendencialmente absolutório que o antigo embaixador de Portugal em Cuba faz do líder da Revolução, com quem privou, perpassa uma argumentação que joga com a eterna disputa, afinal mais maquiavélica do que weberiana, que leva a ética da convicção a ceder perante a ética da responsabilidade. Assim, se encontram razões, desculpas e alibis. Outros acham, contudo, que há no chão da política uma linha vermelha que não pode ser ultrapassada…

Churchill, por exemplo, nunca passou essa linha, nem sequer com o grande argumento de que assim mais facilmente poderia derrotar Hitler ou ganhar a Guerra. Sempre que alguém tinha essa tentação, ele respondia que se combatia na Guerra para defender o país, mas, antes disso, para defender princípios e valores invioláveis. No primeiro-ministro britânico, a ética da convicção era, afinal, uma forma superior de ética da responsabilidade.

Os retratos que este livro nos dá de Yitzhak Rabin e de Yasser Arafat são inseparáveis um do outro, como os dos dois embaixadores no quadro de Holbein. Passam por estas páginas, ódios, fanatismos, traições, medos, esperanças, ameaças, atentados, acontecimentos que configuram uma época e um mundo.

Estes dois homens, que mataram e morreram para possuírem uma terra a que chamassem sua, como quem, num erotismo trágico, possui um corpo fugidio, estavam prisioneiros um do outro. Inimigos-amigos, ameaçados e cercados por todos os lados, de dentro e de fora, eles foram grandes personagens de uma tragédia que Shakespeare não estava cá para escrever.

Noutros capítulos, o Alfredo fala de Juliana Lumumba, a filha de Patrice Lumumba, e de Aleida e Célia Guevara, as filhas do Che, com um sentido de genealogia e de herança, que transfere para a esquerda e a sua superioridade moral aquilo que a direita costuma usar para afirmar a sua superioridade social. Mas o retrato destas três mulheres é desenhado com um traço que lhes desvenda a beleza moral sem lhes ocultar o magnetismo pessoal. O Belo, o Bem e o Verdadeiro estão aqui juntos, como queria Platão.

Os retratos que Duarte Costa nos dá de José Saramago e de António Tabucchi tornam-nos personagens de um romance que qualquer deles não escreveria sobre o outro. Num, havia um pessimismo optimista que não recuava; no outro, existia uma crença na descrença que avançava. Entre os dois houve proximidade e depois distância. Aqui, reencontram-se no lugar que o Alfredo lhes deu no seu coração literário. Se Holbein os pintasse, punha, entre os dois, os livros de Fernando Pessoa, velados pela figura móvel e múltipla do poeta, com os seus óculos embaciados de tristeza e o seu chapéu negro, que era a noite eterna sobre a sua cabeça.

Nas páginas sobre Mikis Theodorakis, a voz insubmissa do grego está lá e nós ouvimo-la falar alto, com o seu timbre e a sua toada. Há aqui uma espécie de nostálgica transfusão de sangue revolucionário entre o retratado e o retratista. Mas, ao fundo, a Acrópole, com o Partenon despojado dos mármores que Lord Elgin, o embaixador inglês, levou para o seu país, no princípio do século XIX, lembra-nos que os homens são capazes de tudo…

No retrato de Compay Segundo, que é talvez o mais desprevenido e leve de todos, há um ritmo encantatório que nos acompanha na leitura – e que faz do dia, noite; do agudo, grave; do choro, riso. Há aqui uma rouquidão altiva, que vem dos tempos em que o canto era a língua mítica da vida.

Aquela mulher elegante que um dia o Alfredo viu correr junto ao mar, quando estava no Clube Habana, e em cuja marcha adivinhou os passos leves, ritmados e velozes, de uma atleta de alta competição era, afinal, uma reiterada campeã olímpica de voleibol. A Mireya Luis tornou-se amiga do Alfredo e não pararam de correr juntos por Havana – e às vezes corriam um para o outro.

Do piloto Clay Regazzoni, que ficou hemiplégico num acidente que aconteceu no Campeonato Mundial de Fórmula 1, em Long Beach, na Califórnia, o autor fala naquele tom de admiração e respeito que se tem perante aqueles que conseguiram tornar uma terrível desvantagem física numa tremenda vantagem moral. Este talvez seja aquele retrato em que o coração corre para uma meta sem meta.

No capítulo sobre Jean-Pierre Bemba, os acontecimentos impõem-se e sucedem-se a um ritmo vertiginoso e fatal. Mas, no meio de tantos tiros, há uma cena que parece tirada de um filme de Luis Buñuel: essa em que, num velório, as mulheres provocam o riso das centenas de pessoas presentes ao dançarem uma dança selvagem junto do caixão da defunta, entoando cânticos atravessados por alusões eróticas. Aqui estão Eros e Thanatos juntos como os gregos sabiam e Freud voltou a saber.

Este livro, ao terminar com a história de pequeno Ali Mukendi, o Shégué, não nos dá apenas aquela sensação de que, afinal, nem tudo está perdido. Concede-nos ainda uma oportunidade de não desdizermos tudo o que dissemos quando éramos jovens.

Ao lermos o livro, notamos que, de alguns destes retratados, o Alfredo Duarte Costa foi destinatário de presentes com um grande valor simbólico, dos quais elabora um inventário minucioso e feliz. Oferecidos por imortais, eles fazem a inveja de qualquer mortal. Entre esses bens, estão registados livros assinados e dedicados por Fidel, Saramago, Tabucchi, Theodorakis. Há o equipamento com que a Mireya ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas de Atlanta. Há um chapéu de Compay Segundo e a sua caixa de charutos. Há o equipamento e o volante de Clay Regazzoni. Esses presentes são, para o Alfredo, outras tantas provas materiais de que aquilo que viveu não foi nem imaginado, nem sonhado.

Na Introdução, o Alfredo conta como começou a escrever este livro. Na embaixada em Kinshasa, ao não puder sair de lá, começou a registar lembranças e a coligir notas. Em Atenas, continuou esse trabalho. Depois, quando se jubilou e voltou a Portugal, a sua escrita não parou, mesmo se podia ocupar o tempo a fazer muitas coisas agradáveis de que gosta e que costuma fazer.

Este livro não, é por isso, filho do tédio, da desocupação, do ressentimento, do remorso, ou da vingança. É filho da memória, da observação, da atenção, do prazer, da amizade, da admiração, da felicidade, da gratidão. Nele, há um acordo certo entre a tónica e o tom. Este livro não é nem pretensioso, nem hipócrita, nem histérico, nem megalómano. Não se julga uma obra-prima, nem quer salvar o mundo. Quer somente afirmar o direito à dignidade e o direito à indignação, quando essa dignidade é negada. Quer apenas recordar, agradecer, contar, testemunhar, dar a ver.

O seu estilo de escrita não se alheia daquilo que o Alfredo foi – um pouco jornalista, um muito diplomata. Nesse estilo, há rapidez e leveza, exactidão e consistência, multiplicidade e visibilidade, como queria Calvino. Se o livro olha para trás, o estilo com que é escrito é como uma linha que corre sobre o papel e olha para a frente.

Ao lê-lo, podemos viver o que o autor viveu, conhecer quem ele conheceu, descobrir o que ele descobriu e até discordar daquilo com que ele concordou. Graças a ele, fica, nesse imenso papel rugoso que é o tempo, a sua impressão digital.

Voltando ao quadro de Holbein, apetece acrescentar: foi pena aqueles dois embaixadores, testemunhas do seu tempo, não terem, como fez o Alfredo, escrito o que viram e ouviram daqueles que conheceram – Henrique VIII, Ana Bolena, Francisco I, Carlos V, os Papas Clemente VII e Paulo III. Hoje, saberíamos um pouco mais dessas personagens, do que foram e do que fizeram.

Com este livro do Alfredo, ficamos a conhecer melhor Soares, Fidel, Arafat, Rabin, Che, Lumumba, Bemba, Saramago, Tabucchi, Theodorakis, Compay Segundo, Mileya, Ragazzone.

Ter-se vivido e ter-se conhecido tanta gente é um dos poucos privilégios da idade. É claro que ter idade envelhece. Paciência! Envelhecer é ainda a única maneira que conhecemos de viver muito tempo.

Na Introdução ao livro, o autor anota: “A forma como descrevo os protagonistas poderá não corresponder necessariamente ao que eles são na realidade, mas traduz a imagem que deles retive. Em alguns casos, a percepção que me suscitaram é distinta do que sobre eles ouvi ou li. Não foi sempre fácil descrevê-los. Fi-lo de modo entusiasmado, com o risco decorrente de cair no excesso. Dificilmente poderia ser de outro modo, dado que fui eu que os escolhi.”

Sobre a concordância ou a discordância dos retratos com os retratados, provando com isso o acerto com que foram feitos pelo retratista, posso tranquilizar o Alfredo com uma pequena e astuta história.

Conta-se que um dia, em Paris onde vivia, a escritora americana Gertrude Stein, ao olhar o retrato que dela tinha pintado o seu amigo Pablo Picasso, e que hoje se encontra no Metropolitan Museum, exclamou, furiosa: “ Não está parecido!”. Picasso ouviu-a e, com uma altivez feita de certeza e pontaria, respondeu-lhe imediatamente: “Não está, mas vai estar”. Assim acontecerá, estou certo disso, com os retratos do Alfredo Duarte Costa.

Este livro apresenta-nos o autor, dizendo-nos quem é e o que quis da vida. Apresenta-nos um homem que viveu com convicções interiores e com curiosidades exteriores. Apresenta-nos alguém que fez do mundo um caminho para chegar aos outros. Apresenta-nos um diplomata que não diviniza nem diaboliza o seu ofício, sabendo que, “ nos salões das embaixadas onde habitualmente as pessoas desfilam sem estar, se encontram sem se ver e falam sem ouvir”, há uma mundanidade vã, mas sabendo também que é neles que muitas vezes se ajuda a fazer a paz e a guerra, a salvar ou a perder vidas, a apertar ou a desatar nós. E é neles que se recebem pessoas que merecem ser conhecidas e sobre as quais vale a pena escrever!

Este livro apresenta-nos o seu autor – um homem que faz da elegância, não apenas um tom e um estilo, mas uma estratégia anímica e uma esperança no futuro. Essa é a elegante esperança, ou é a esperança como uma forma de elegância, de que fala Jorge Luis Borges.

Com a elegância como vocação e estratégia, o Alfredo tem passado pelo mundo capturando o que pode. Dessa captura, faz a sua teia mais subtil e a sua casa mais íntima. É nela que torna os outros próximos de si.

Da elegância, fez ainda um fio com que liga os seus dias melhores, os mais inesquecíveis, aqueles que são como lugares onde se dão “os encontros que a memória guarda”. Por isso, este livro, que se opõe à morte e ao esquecimento, é atravessado pelo brilho rápido, leve e conciso da vida. Por isso, podíamos exclamar, como Sophia de Mello Breyner Andresen, ao evocar um amigo e os dias idos: “Assim pudesse o tempo regressar/ Recomeçarmos sempre como mar”.

Nota: Esta recensão da obra “ Encontros que a Memória Guarda”, de Alfredo Duarte Costa ( Editorial Caminho), foi feita a partir de apresentação que fiz do livro na Fundação Mário Soares. JMS